In un’epoca di sfiducia e polarizzazione, Barack Obama torna a parlare con la lucidità che manca alla politica contemporanea: non per confortare, ma per ricordarci che il cambiamento richiede pazienza, ascolto e una strenua difesa delle regole comuni.

(Tempo di lettura: 7 minuti)

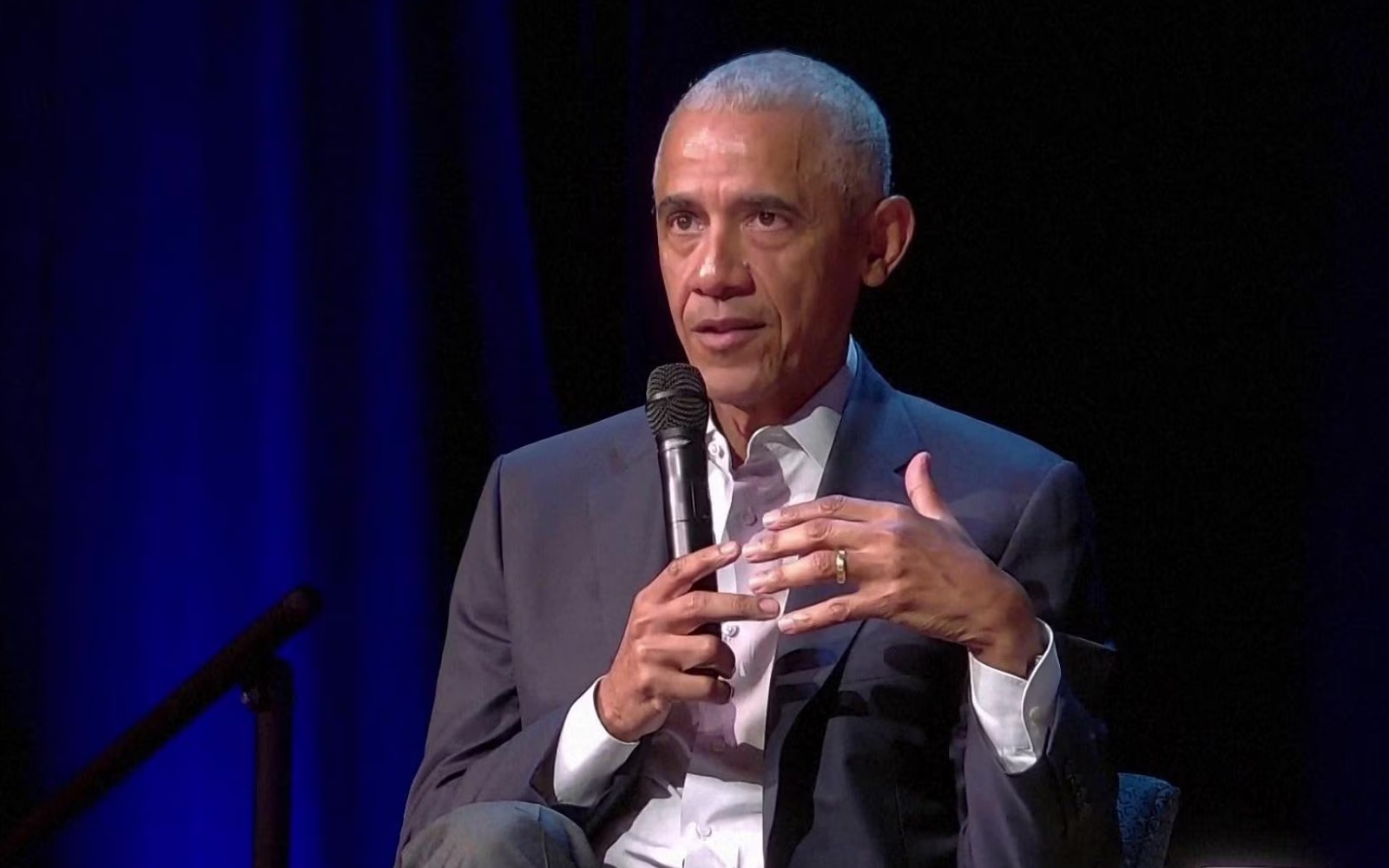

In un mondo che sembra vivere nell’accelerazione perpetua, il tempo che Barack Obama si prende per parlare diventa già, di per sé, una dichiarazione politica. Il suo recente dialogo con il presidente del college di Hamilton, Steven Tepper, è una lezione magistrale mascherata da conversazione. Ma non è nostalgia quella che resta, ascoltandolo. È piuttosto un misto di lucidità e provocazione, che ci interroga su quanto poco stiamo facendo per custodire ciò che conta davvero.

Obama parla con la grazia di chi non ha più bisogno di convincere nessuno, ma non rinuncia alla responsabilità di dire cose scomode. La sua visione del futuro – tra crisi della democrazia, rivoluzione tecnologica e sfida climatica – non è consolatoria. È realistica. Eppure, sotto ogni parola, vibra un imperativo morale: non smettere di provarci.

L’autenticità come atto politico

Obama racconta che, da giovane politico, non era un grande comunicatore. Ha imparato ascoltando. Ha imparato fallendo. Il suo metodo non è un trucco da palcoscenico, ma una pratica: scrivere, riscrivere, dire solo quello in cui si crede davvero. Un’ovvietà? Non nel tempo delle fake news, degli spin doctor e dell’eloquenza algoritmica. Non nell’epoca in cui l’indignazione genera più engagement dell’argomentazione.

Per Obama, la comunicazione è credibilità, non viralità. È corpo a corpo con la verità, non furbizia retorica. E in questo c’è una lezione enorme per chi oggi si considera “progressista”: non puoi parlare di giustizia sociale con lo stesso linguaggio di chi vuole distruggerla. Non puoi invocare la complessità con le formule del marketing.

Difendere le regole quando non conviene

Obama lo dice chiaramente: i principi democratici non sono astrazioni. Non sono orpelli da sbandierare quando tutto va bene. Sono le fondamenta fragili ma indispensabili della nostra libertà. E vanno difese soprattutto quando fanno male, quando costano, quando non portano consensi.

La denuncia che fa dell’attuale erosione delle norme democratiche è spietata. Parla di una Casa Bianca che minaccia università e studi legali, di un governo che reprime il dissenso. “Immaginate se l’avessi fatto io” – dice, con quella sua ironia chirurgica – riferendosi a pratiche che, se adottate durante il suo mandato, avrebbero scatenato uno tsunami politico. Ma qui non si tratta di difendere se stesso: si tratta di denunciare una doppia morale che ha minato la fiducia collettiva nelle istituzioni.

Quella fiducia – ricorda – è stata costruita anche attraverso un ordine internazionale basato sulla cooperazione e sul diritto. E oggi, quel sistema è sotto attacco, in nome di un realismo muscolare che scambia l’arroganza per forza. Ma una democrazia non è forte perché impone, è forte se convince. Se regge la prova del dissenso. Se protegge chi non ha voce.

La polarizzazione non nasce da sola

Uno dei passaggi più interessanti del dialogo è quello sulla polarizzazione. Obama non ne fa una caricatura moralistica. Ne indaga le radici: l’erosione dei luoghi di incontro, l’isolamento mediatico, la fine delle relazioni tra diversi. Cita Meetup, i circoli reali di attivismo del 2008, dove ci si incontrava davvero – veterani, mamme, attiviste – per scoprire che il mondo non finiva con l’algoritmo.

Oggi, quel tessuto si è strappato. Le comunità si sono frantumate. E dove non c’è interazione, c’è paura. Dove non c’è volto, c’è caricatura. L’altro diventa nemico. E anche chi si dice progressista finisce per comportarsi come un fanatico speculare.

Serve una controcultura della conversazione, dice Obama. Una cultura del confronto vero. E per costruirla, bisogna riscoprire il valore della curiosità, della pazienza, dell’ascolto. Anche – soprattutto – quando fa male.

L’AI non risolverà il nostro disastro etico

Nel suo excursus sulla tecnologia, Obama mostra di capirla meglio di molti imprenditori che ci stanno guadagnando sopra. Riconosce la potenza dell’AI, ma smonta ogni illusione salvifica. “Quello che le macchine non faranno – dice – è raccontare storie, ispirare, ascoltare, amare”. Ecco perché oggi, più che codificatori, servono pensatori. Serve empatia. Serve etica. Serve umanità.

L’idea che tutto si possa automatizzare è la grande illusione neoliberale del nostro tempo. E ora che le macchine scrivono meglio di noi, forse scopriremo che scrivere non basta. Che essere intelligenti non è sufficiente, se non siamo anche giusti.

Resilienza come scelta politica

Nella parte finale dell’incontro, Obama dice una cosa che dovrebbe essere stampata sulle pareti delle nostre università: “Non scoraggiatevi se non cambiate tutto subito. La storia non va solo avanti. Zoppica.”

La resilienza di cui parla non è quella tossica del “vai avanti a tutti i costi”. È una chiamata alla tenacia consapevole, alla lentezza necessaria per distinguere ciò che vale da ciò che brucia in fretta. E, soprattutto, è un antidoto alla rassegnazione che oggi attanaglia anche chi dovrebbe fare opposizione.

Difendere la democrazia, oggi, significa accettare la fatica del dubbio. Significa pagare prezzi, talvolta in solitudine. Ma è proprio lì che si misura la coerenza di un progetto politico. Non nei post, nei claim, nei gesti performativi, ma nella scelta ostinata di restare umani.

Obama ci chiede questo. E no, non basta applaudirlo. Bisogna decidersi.