Un secolo dopo il grido di Vicedomini contro il fascismo e l’ignavia delle élite, l’Italia affronta nuove forme di parricidio culturale, politico e civile

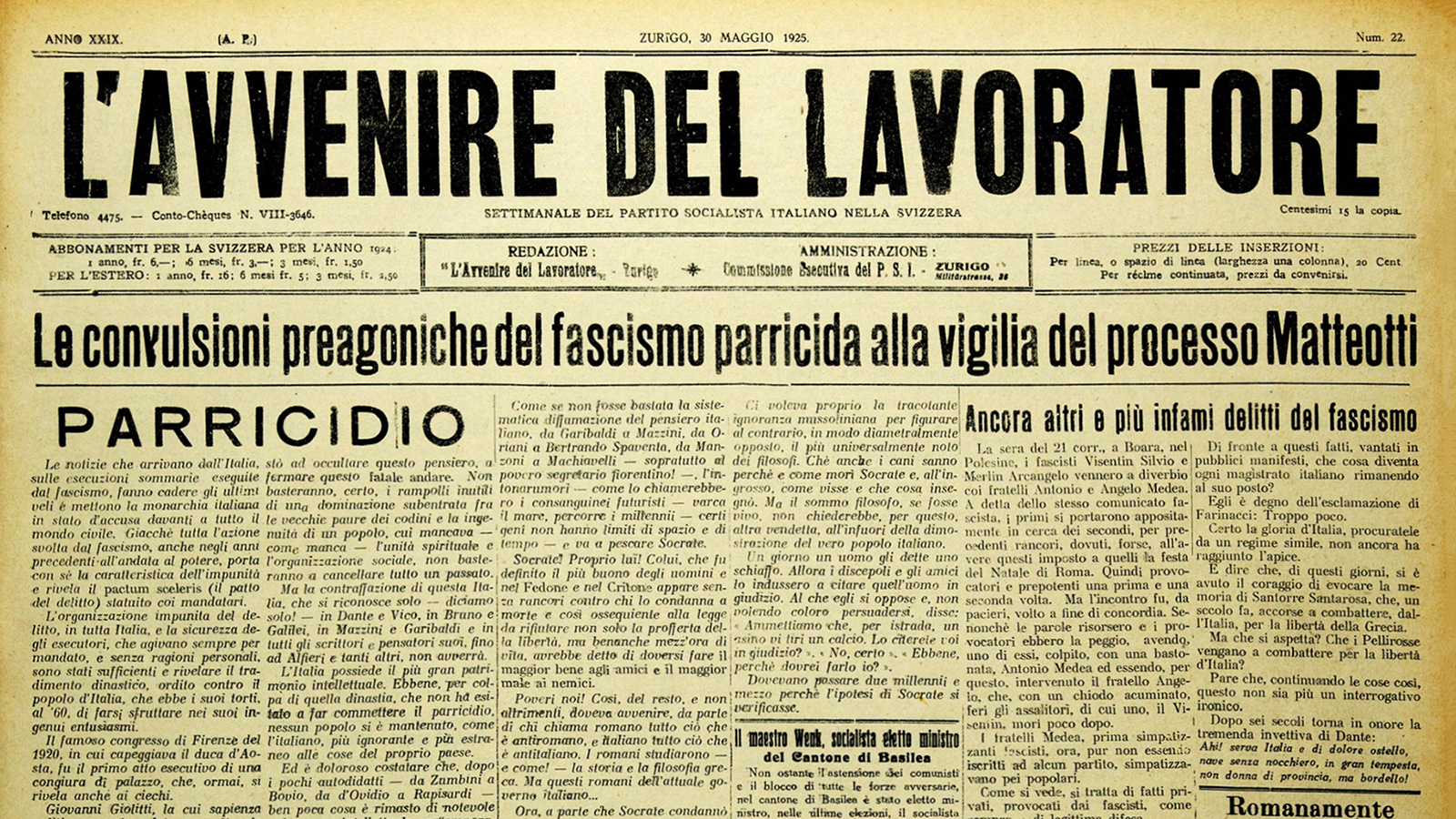

Nel maggio del 1925, Giuseppe Vicedomini firmava — o meglio, non poteva firmare — uno degli atti più lucidi e dolorosi della coscienza socialista in esilio: Parricidio, pubblicato sul numero 22 de L’Avvenire del Lavoratore, settimanale socialista stampato nella Svizzera libera. Quel testo, tanto vibrante quanto disperato, è la radiografia di un’Italia che, travolta dal fascismo, ha smarrito non solo la sua democrazia ma il suo stesso genio, il senso della propria storia, il legame profondo con i suoi padri — Dante, Galilei, Mazzini, Garibaldi.

A cento anni di distanza, il rischio è che la storia si ripeta. Non come fotocopia, ma come eco. Perché certi nodi irrisolti della politica italiana — l’antipolitica, l’opportunismo, la rimozione delle radici, l’incultura diffusa e la passività civile — sembrano affiorare ogni volta che la democrazia si indebolisce, che la memoria si fa corta, che le élite diventano caste e il popolo si trasforma in pubblico.

Vicedomini parlava di un “pactum sceleris” tra fascismo e monarchia, tra violenza e impunità, tra potere e silenzio. Oggi non abbiamo il manganello, né la dittatura, ma abbiamo un altro tipo di impunità: quella culturale. Il pensiero critico è delegittimato, le grandi narrazioni sono sostituite da slogan identitari, la tecnica ha spodestato la cultura, e la politica ha perso il coraggio di essere progetto. Il populismo dilaga in tutte le sue varianti, da destra e da sinistra, con leader che confondono consenso con verità, e una stampa sempre più subalterna al potere o, peggio, al mercato.

Anche oggi, come allora, una parte del Paese tollera, minimizza, si adatta. La “immensa credulità del popolo italiano” di cui parlava Vicedomini si ripresenta sotto forme nuove: è il click facile, è la rinuncia al confronto, è l’apatia che accompagna ogni riforma abortita. Il tradimento, oggi, non è più orchestrato da una “dinastia esotica”, ma da un establishment senza spessore, incapace di visione e completamente slegato dal patrimonio etico e culturale del Paese.

C’è un passaggio dell’articolo che fa rabbrividire: “Fu errore massimo dei partiti avversi lasciarsi trascinare al fallo elettorale.” Vicedomini accusava l’opposizione di legittimare il regime partecipando al suo gioco truccato. Oggi il problema non è l’astensione dal voto, ma la totale insipienza, la mancanza di alternative reali. Le opposizioni sembrano spesso specchi del potere che vorrebbero combattere: divise, confuse, sprovviste di una pedagogia civile.

Nel 1925 si denunciava la “contraffazione dell’Italia”, la riduzione di una civiltà a caricatura, l’abbandono dei suoi giganti intellettuali. Nel 2025, ci troviamo ancora a difendere l’idea che scuola e cultura debbano essere il cuore della cittadinanza e non un ramo secco della spesa pubblica. Che la scuola debba “insegnare la tecnica del sapere”, e non sfornare “impiegati e deputati”, come ammoniva Vicedomini.

Ma non tutto è perduto. Proprio come in quell’articolo, che termina con un atto di fede nella riscossa, anche oggi possiamo e dobbiamo credere che l’Italia possa rialzarsi, se recupera la sua anima. Se torna a dire “no” a ogni forma di parricidio culturale. Se riconosce i suoi maestri, se costruisce nuovi anticorpi democratici, se guarda al mondo con spirito critico e non con provincialismo rancoroso.

Vicedomini concludeva dicendo: “Amiamo il nostro Paese e non lo abbassiamo al confronto di cose, che lo vorrebbero far discendere ai più bassi livelli.” Anche noi, oggi, possiamo ripartire da qui. Con la consapevolezza che la battaglia per la civiltà non è mai finita, ma comincia ogni giorno.