Mercoledì alle 18:30 presso la Biblioteca Comunale la presentazione dell’Articolo di Angelo Verrillo su Emilia Buonacosa. Tra l’oblio e la lotta, la sua vita ci costringe a rileggere la memoria dell’antifascismo con occhi nuovi: quelli delle donne senza retorica, senza onori, ma con il coraggio di non piegarsi.

Ci sono storie scomode, scomposte, ingestibili. La vita di Emilia Buonacosa è una di queste: una donna, una ribelle, un’anarchica. Non un nome da intitolare una via, ma una presenza ingombrante per chi vuole ricordare l’antifascismo con il filtro dell’agiografia e della retorica da manuale.

Eppure Emilia c’era, a Ventotene. Dal 1940 al 1943, confinata insieme a Sandro Pertini, Pietro Nenni. Quando Spinelli e Rossi scrivevano il Manifesto dell’Europa libera, lei sopravviveva con la fame e le vertigini, senza cure, con indosso una parrucca per coprire le ferite di un incidente in fabbrica. Non era una “padre fondatore”, ma era lì, a resistere senza chiedere nulla in cambio.

Figlia del nulla, adottata da operai nocerini, operaia lei stessa, perseguitata in Italia per le sue idee, esule in Francia, internata dai nazisti e poi rinchiusa dai fascisti. Una vita a bruciapelo, cucita addosso alla lotta. Una presenza silenziosa che il tempo ha cercato di cancellare, come spesso succede a chi ha vissuto fuori dagli schemi. Ma che oggi, grazie alla ricerca di Angelo Verrillo, torna a interrogarci.

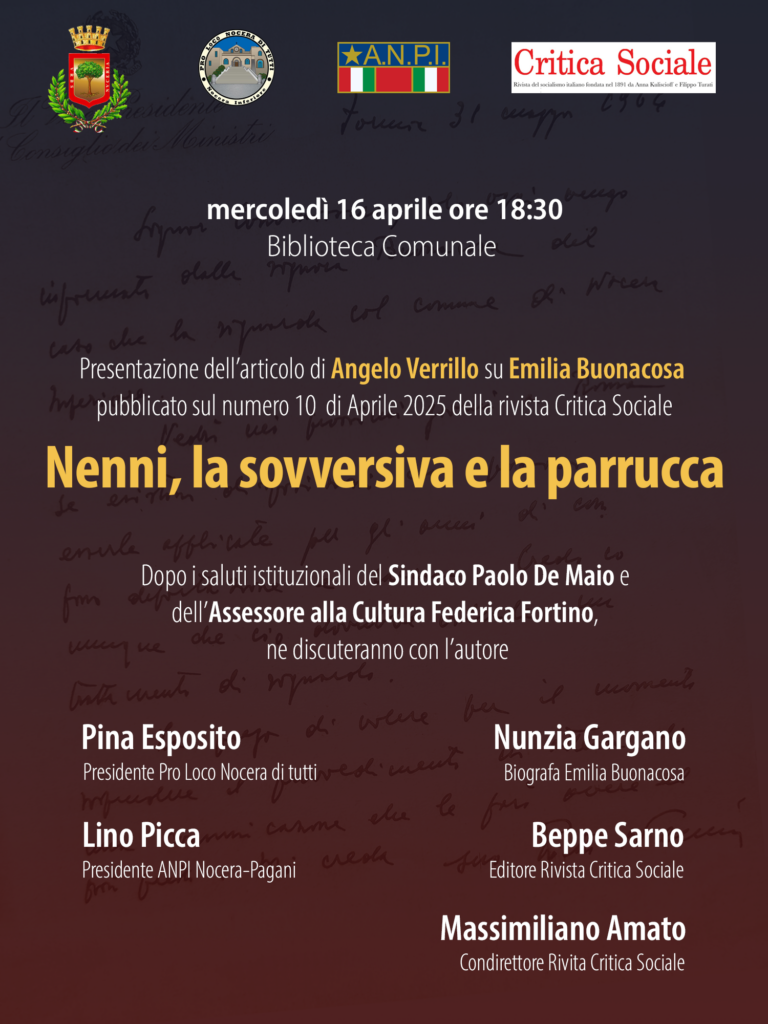

Il 16 aprile la Biblioteca comunale di Nocera Inferiore ospiterà l’evento “Nenni, la sovversiva e la parrucca”, titolo che è già una sintesi crudele e poetica di un’esistenza intera.

Perché sì, Emilia fu sovversiva, e sì, quella parrucca fu il simbolo di una ferita mai rimarginata. Ma fu anche un ponte tra l’anarchismo e il socialismo, tra la militanza operaia e la dignità umana. E fu Pietro Nenni, compagno d’esilio, a intervenire in sua difesa presso le istituzioni, nel tentativo di strapparla all’oblio.

Ma l’Italia, quella democratica, a Emilia non ha mai voluto bene. Quando chiese una pensione per le persecuzioni subite, le risposero con le stesse parole che avrebbe potuto usare un prefetto fascista: “donna di facili costumi”, “pericolosa”, “sospetta”. E mentre i suoi compagni di lotta venivano celebrati, lei veniva ancora condannata.

Questa storia ci dice molto, oggi. Nell’epoca in cui si riscrive la Resistenza a colpi di revisionismo, in cui si celebrano i padri fondatori dell’Europa dimenticando le donne ribelli, ricordare Emilia non è solo un atto di giustizia, è un atto politico.

Perché la democrazia, se vuole davvero essere tale, deve saper fare i conti con i suoi fantasmi. E tra quei fantasmi c’è una donna, libera e irriducibile, che ha pagato tutto senza mai vendersi.