Nel celebrare oggi il Manifesto di Ventotene, nel discutere di Europa, di diritti, di memoria, non possiamo più permetterci di ignorare chi come Emilia ha dato tutto, senza chiedere niente. La sua presenza su quell’isola, accanto ai grandi padri fondatori, ci ricorda che la libertà non nasce solo dalla penna, ma anche dal corpo martoriato, dalla fame, dall’isolamento, dal coraggio di chi resiste senza medaglie.

Oggi, in pieno dibattito sul senso e sull’eredità del Manifesto di Ventotene, mentre si celebrano con discorsi solenni i nomi di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, e si evoca Ventotene come “isola madre” dell’Europa unita, ci dimentichiamo di chi, su quell’isola, c’era davvero. Di chi ha condiviso le stesse privazioni, la stessa prigionia, la stessa passione politica, ma senza mai ricevere riconoscimento. Tra quei volti dimenticati, uno spicca per coraggio, coerenza e dolore: quello di Emilia Buonacosa.

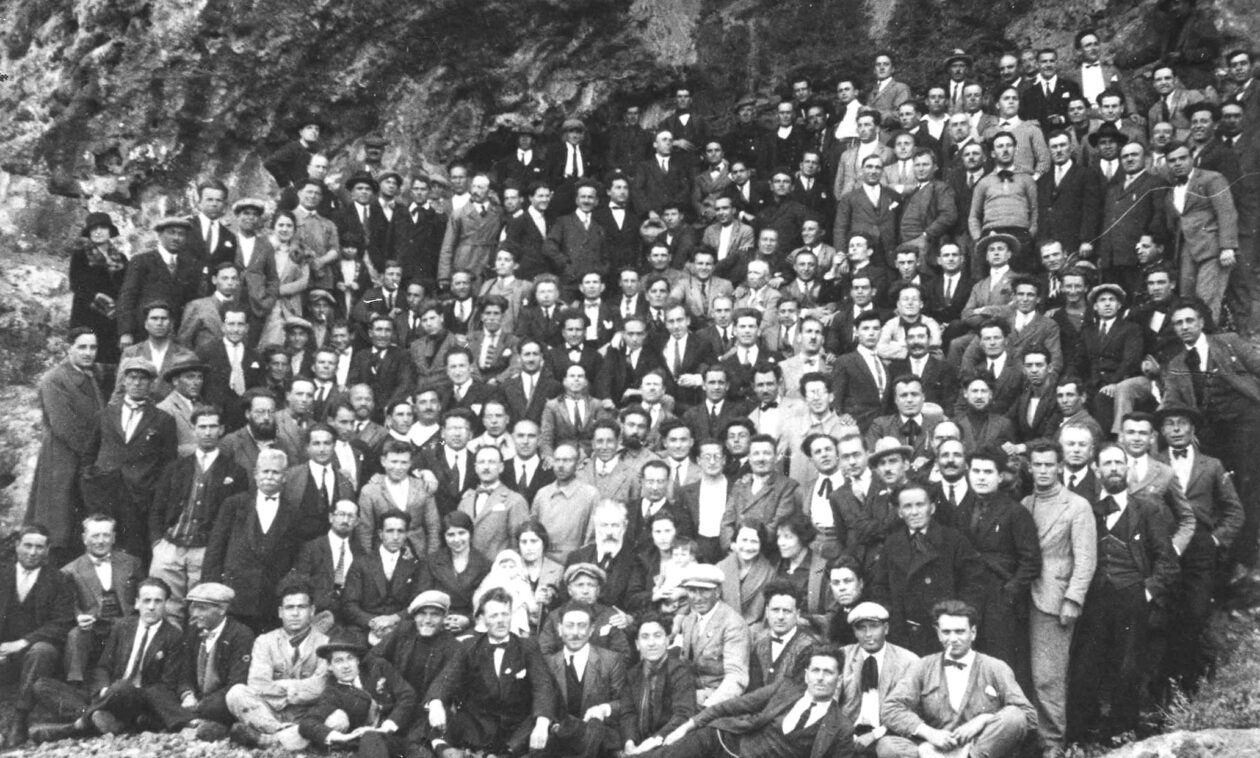

Sì, Emilia c’era. A Ventotene. Dal 13 dicembre 1940, fino all’agosto del 1943, fu confinata con l’accusa di “attività sovversiva”, colpevole solo di essere antifascista, anarchica, resistente. Era lì quando Spinelli e gli altri scrivevano il Manifesto. Era lì insieme agli “ostinati” Uberto Terracini e Camilla Ravera (così i tre venivano definiti dal direttore dell’isola). Era lì con i tantissimi antifascisti presenti nella foto: Terracini, Longo, Di Vittorio, Amendola, Romita, Buozzi, etc. Era lì quando Sandro Pertini e Pietro Nenni, compagni di lotta e di visione, pensavano il futuro. Con Nenni, tra gli altri, Emilia intrattenne un rapporto di stima e vicinanza politica che non si spense nemmeno dopo la fine della prigionia.

Ma di Emilia Buonacosa, in quei racconti ufficiali, non c’è traccia. Eppure la sua storia è un pugno nello stomaco e insieme una lezione civile. Nata a Pagani il 19 ottobre 1895, figlia di nessuno, adottata da una famiglia povera, inizia a lavorare giovanissima in fabbrica a Nocera Inferiore, dove entra nel mirino della polizia per le sue idee libertarie. Un incidente le strappa il cuoio capelluto, ma lei continua a lottare. Si lega a Ernesto Danio, sindacalista cestaio, poi al tipografo anarchico Federico Giordano Ustori, con cui emigra a Parigi per sfuggire alle persecuzioni fasciste.

A Parigi, “casa Ustori” è un punto di riferimento per i fuorusciti italiani. Dopo la morte di Ustori, Emilia non smette: lavora per l’editore Carozzo, milita nei circoli antifascisti, aiuta i reduci della guerra civile spagnola, stringe legami con anarchici e comunisti, tra cui Pietro Corradi, comunista bordighista, che diventerà il suo ultimo compagno. Sa di essere in pericolo. E infatti, nel luglio del 1940, viene tradita e consegnata ai tedeschi da un “amico”, poi deportata e riconsegnata al regime.

A Napoli, durante il processo farsa, nega tutto, ma la condannano lo stesso: cinque anni di confino. Senza avvocato, senza prove. E così, malata e sola, approda a Ventotene. Non trova clemenza, ma solo sofferenza, fame, malattie, umiliazione. Nonostante le sue condizioni fisiche – soffre di vertigini, cecità temporanea, ha bisogno di cure e di una parrucca per nascondere le ferite – le viene negato tutto: cure, vestiario, assistenza, il diritto di vedere i suoi genitori dopo 16 anni.

Eppure non cede. Anzi, diventa punto di riferimento per le altre confinate, specie le internate slave. Frequenta gli anarchici più radicali del confino, scrive lettere infuocate, resiste all’aguzzino Marcello Guida, lo stesso che anni dopo rivedrà in TV come questore di Milano durante le indagini su Piazza Fontana. La sua vita è un filo rosso che lega il confino al dopoguerra, e poi ancora agli anni della strategia della tensione. Un filo mai spezzato.

Quando Mussolini cade, Emilia non esulta: chiede la liberazione in nome delle mutate condizioni politiche. Ma non la ottiene. Viene trasferita nel campo di Fraschette d’Alatri, tra donne e bambini, dove ancora una volta si fa portavoce di chi non ha voce. La liberazione arriva tardi, solo il 7 agosto 1944, quando ormai è logorata, ma ancora intatta nello spirito. E da quel momento in poi, inizia il secondo calvario: quello dell’oblio, del sospetto, della diffidenza dello Stato democratico.

Nel 1959 chiede una pensione per le persecuzioni subite. Ma le rispondono con lo stesso linguaggio fascista: la definiscono “donna di facili costumi”, “capace di atti delittuosi”, colpevole di aver vissuto “more uxorio con individui politicamente pericolosi”. Il fascicolo non si è mai chiuso. E nemmeno la ferita.

Emilia Buonacosa, dopo aver lavorato per alcuni anni al Comune di Nocera Inferiore grazie all’intervento di un vecchio e caro compagno di Ventotene, muore il 12 dicembre 1976 stringendo la mano di Aldo Di Vito (futuro Sindaco di Nocera Inferiore), lo stesso giorno della strage di Piazza Fontana, guardando un Paese che, in fondo, non le ha mai perdonato di essere stata libera e irriducibile.

Nel celebrare oggi il Manifesto di Ventotene, nel discutere di Europa, di diritti, di memoria, non possiamo più permetterci di ignorare chi come Emilia ha dato tutto, senza chiedere niente. La sua presenza su quell’isola, accanto ai grandi padri fondatori, ci ricorda che la libertà non nasce solo dalla penna, ma anche dal corpo martoriato, dalla fame, dall’isolamento, dal coraggio di chi resiste senza medaglie.